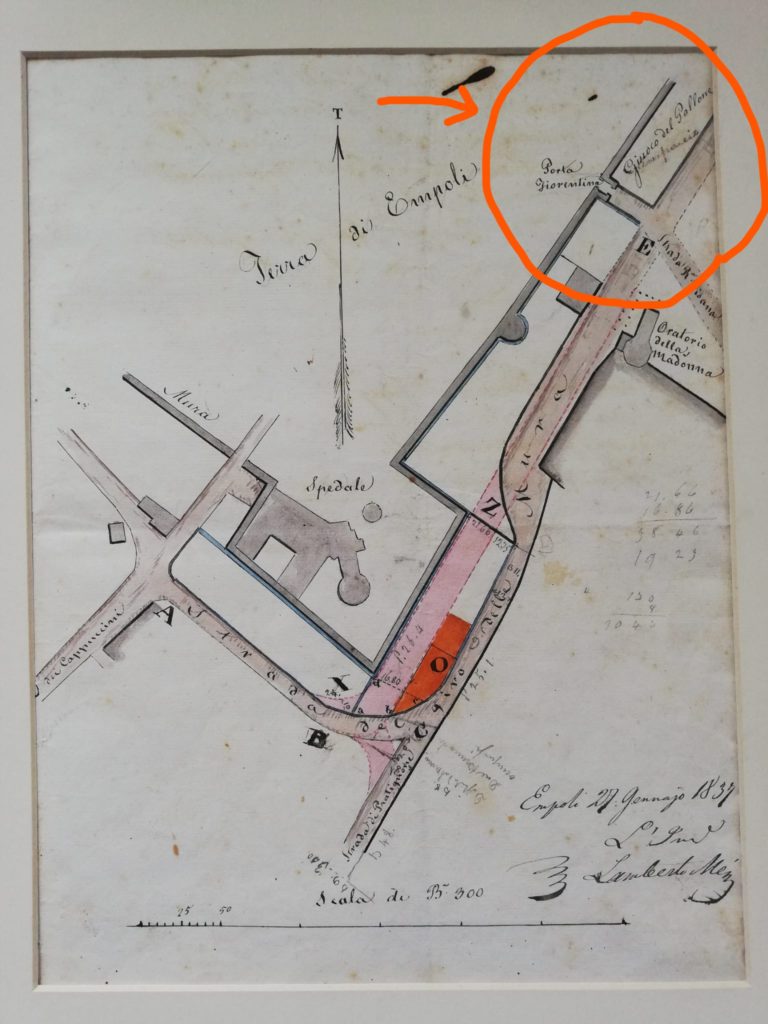

I restauri della chiesa 1903- 1906

Si devono alla vigorosa azione del padre guardiano del convento Angiolo Maria da Montevarchi gli importanti lavori di rinnovamento/riconfigurazione dello spazio ecclesiastico nelle forme e qualità pervenute fino all’oggi, nonché di aggiornamento degli ambienti conventuali.

Le condizioni della chiesa vengono descritte nelle memoriestilate dallo stesso religioso (Archivio della Provincia Toscana dei Cappuccini di Montughi, 853, Ricordi maggiori, 1903-06), che non mancava di sottolineare l’urgenza dell’intervento, perché la chiesa si presentava con “il tetto indecente, il Sancta Sanctorum ristretto, la niuna simmetria delle cappelle, il cattivo stato di tutto il locale”. A fronte di una previsione di spesa pari a £ 707 necessarie per il restauro del “tetto della chiesa, della sacrestia e cappelle e loro riquadrature” ed alla constatazione che comunque “il locale ne sarebbe rimasto tuttavia incomodo” prendeva corpo il progetto di “un più ampio lavoro e di una più larga e completa sistemazione della chiesa”, reso possibile anche dalla maggiore disponibilità economica (£ 5000) frutto di una “sommaria questua” fra i cittadini.